目次

雲の描き方-雲についての知識

曇ってイラストを描くときの背景としては定番中の定番ですね。

しかし、曇って意外と考えないといけない部分が多いんですね。

今日はそんな雲の描き方の元になる知識を紹介していきます。

まずは色について

空って昼間は青かったり、夕方になればオレンジや赤色になったりします。

また夜になると深い青みがかった色になります。

このように時間帯によって空の色は変化していきます。

昼間の空

夕方の空

なぜ昼間の空は青いのか?

まずは光について理解しなくてはなりません。

太陽の光は電磁波ですが、人間の目で見ることが出来る範囲を可視光と呼びます。この波長をすべて含むと色は白く見えるんですね。

下記は人間が見ることのできる電磁波、つまり可視光の範囲です。

これは可視光を分光器で分解すると虹のように見えます。

ちなみにこれらの光をすべて含むと白色になります。

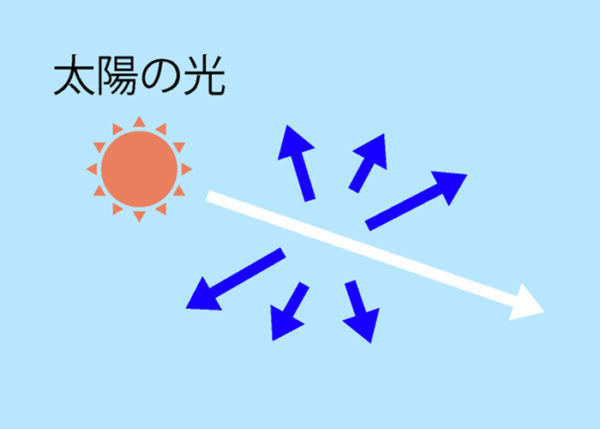

そして空が青い原因は太陽光からの光(可視光)が大気中の粒子に当たって散乱という現象を起こすからです。

これをレイリー散乱と言います。

これは太陽の光が大気中を通って空気中の分子に当たって色々な方向へ散らばります。

光は電磁波ですが。電磁波の波長によって散乱しやすい色は青色です。

青色は波長が短く、赤色は波長が長いですが波長が短い方が粒子に影響されやすいんですね。

この青色の光が空気の粒子によって散乱を起こして空が青く見えるのです。

なぜ夕方は空が赤く見えるのか?

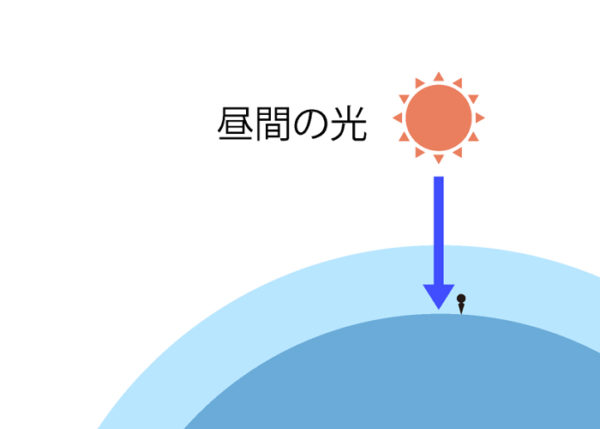

夕方になると太陽が大気を通る距離が変化します。

昼間の光は上方向から当たりますので大気を通過する距離が短くなります。

そして

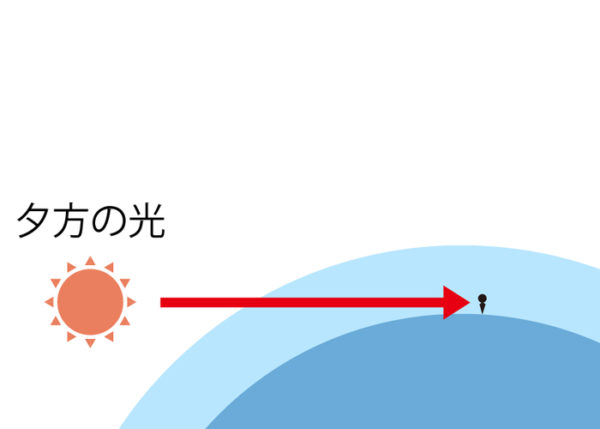

夕方になると地球の側面から光が当たり大気を通過する距離が長くなるのです。

通過する距離が長くなれば散乱している青い光は散乱しきってしまい、赤い光が残ります。

これが空が赤く見える理由です。

このように空の光を太陽からの電磁波や空気の粒子による散乱などを考えるとなぜその色になるのかが分かります。

雲について

ではここからは雲について解説していきます。

雲は何で出来ている?

雲は水蒸気や氷の粒で出来ています。

雲

空気は冷やされると含まれている水分が水になります。

地表付近で熱せられた空気は上昇して冷やされます。

そこで目に見える水蒸気となるのです。

白い雲

それが雲として私たちが見ることが出来るのです。

通常は水蒸気ですが、より高いところにある雲は氷の粒となっています。

だいたい高い高度の雲だと13000メートルくらい。

低い高度の雲だと2000メートルくらいとなります。

雲はなぜ白いのか?

雲

雲は白い色として見えます。

しかし、元々は水蒸気なので色がついているわけではありません。

ではどうして雲は白く見えるのでしょうか?

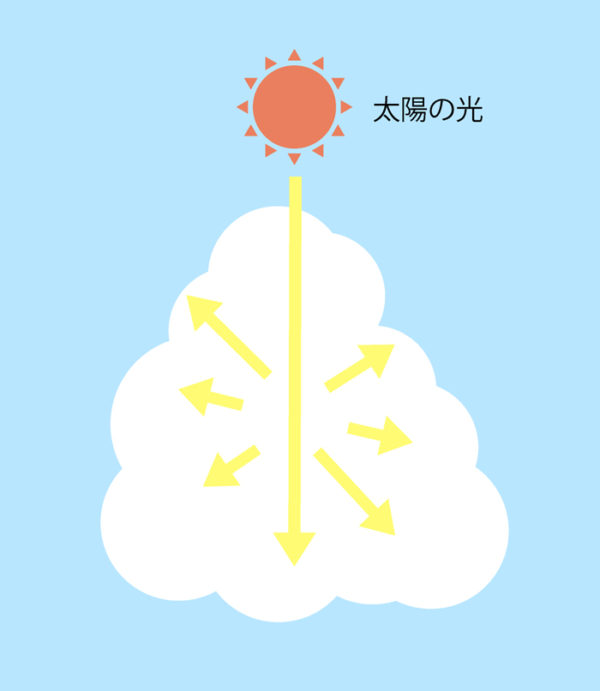

雲は太陽光を散乱しているので白く見える

雲は水蒸気や氷でできています。

その粒子に太陽の光が当たって散乱しているんですね。

これをミー散乱と言います。

ミー散乱は光の波長と同程度の大きさの粒子で散乱を起こすためすべての可視光が散乱します。

ですので雲は白く見えるわけです。

雲に影はつくのか?

雲にも影のような色がついていると思います。

これは光を受けて白く見えるのですが、雲を通過していくと散乱してしまい光の強さが弱くなっていきます。

雲の暗い部分

ですので暗く見えてくるのです。

こういう風になぜその色になるのか、というのを考えていくと着彩する色味であったり塗り方の参考にすることが出来るようになっていきます。

次回からは雲の着彩方法について説明していきます。