背中側の筋肉を学ぼう

筋肉はキャラクターを描く上でとても重要ですが、いつも正面を多く描くので後ろ側が疎かになってしまっている人も多くいると思います。

しかし、イラストや漫画ではやはり多くの場面で背中を描く機会が多いです。

例えば夏であれば海やプールに泳ぎに行くでしょうし、背中が見える服装でもやはり背中が見えます。

そこでリアルに背中を描くにはどうしても筋肉を学ばなければ背中を描くことは難しいでしょう。

そこで今回は背中側の筋肉を学んでいきましょう。

まずは背中側の目立つ筋肉を覚えましょう。

背中側の目立つ筋肉

背中側には色々な筋肉がありますが、その中でも比較的目立つ筋肉を覚えていく必要があります。

背中の目立つ筋肉としては

僧帽筋

広背筋

棘下筋

大円筋

小円筋

大菱形筋

などがあります。

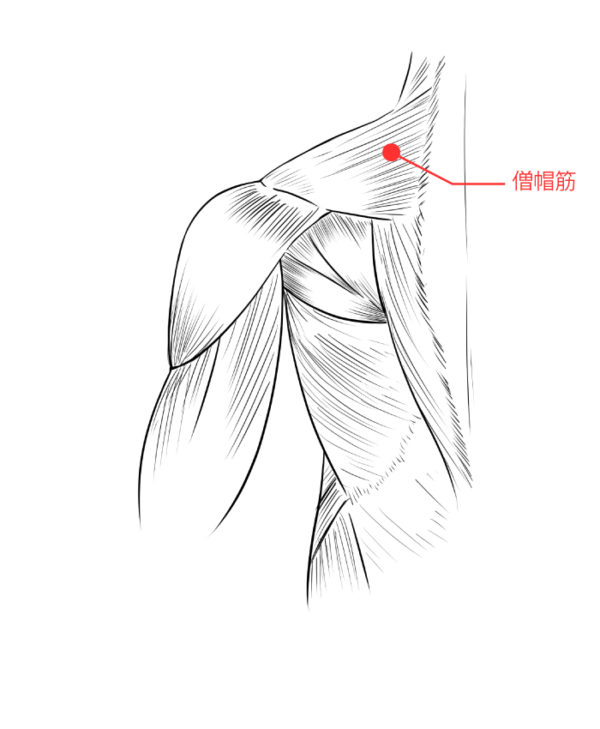

僧帽筋

まずは僧帽筋

僧帽筋は肩から背中までを覆っている大きな筋肉です。

この僧帽筋は正面の肩を描くのに必須の筋肉でしたが、背中側ではさらに重要な筋肉になってきます。

起始は後頭部のあたり、そして背骨に沿ってヘソのあたりから始まっています。

そして肩甲骨の肩峰、肩甲棘、そして鎖骨ににつながっています。

この筋肉は背中側から見ると背骨の中央あたりが最も盛り上がるので絵を描く際には注意すると良いです。

僧帽筋

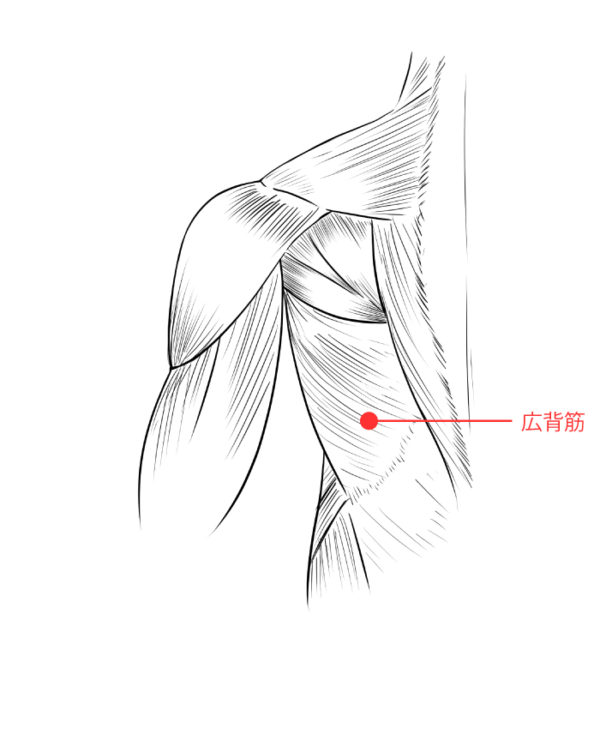

広背筋

広背筋は背中を覆う面積がかなり広い筋肉。人体で一番広い面積を持っています。背骨の下方から腸骨稜の後ろ側、そして小腕骨まで繋がっている筋肉です。

キャラクターの背中はほぼこの広背筋と僧帽筋で出来ていると言って良いほどの面積があります。

広背筋

この広背筋は正面側でも脇の方から見えます。

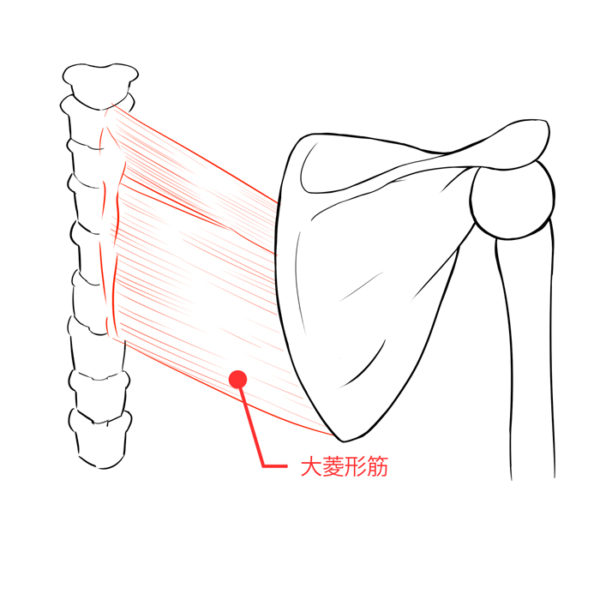

大菱形筋

大菱形筋は大円筋や棘下筋の奥川にある筋肉です。

この筋肉は物を手前に引っ張ったりする動作などで使用する筋肉。

背骨から肩甲骨の内側につながっています。

この筋肉は僧帽筋が上にかぶさっているために目立ちにくい筋肉です。

停止は肩甲骨の内側緑下部

大菱形筋

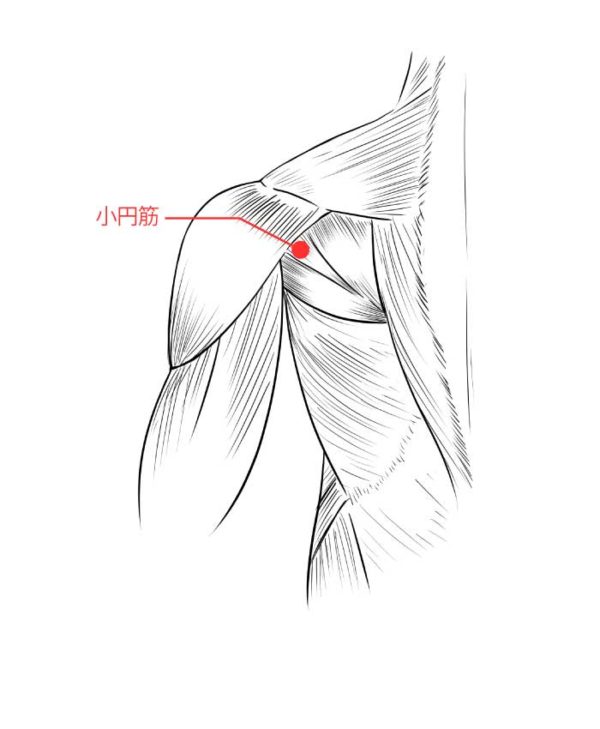

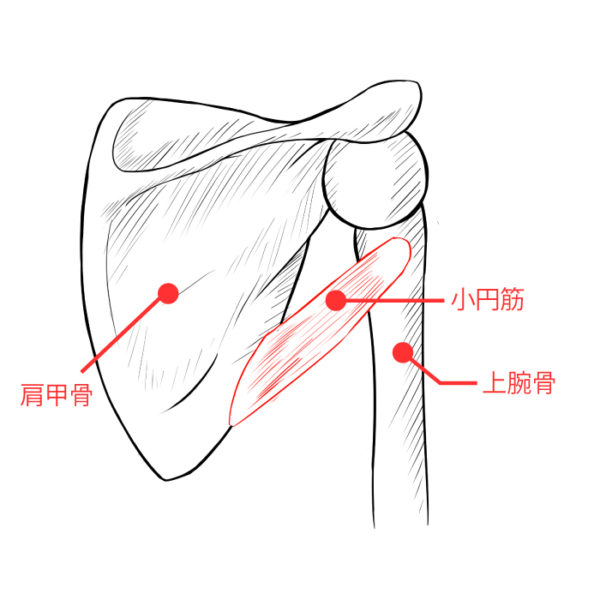

小円筋

小円筋は棘下筋と大円筋の間に見える筋肉です。

実際に背中を描く際はこの棘下筋、小円筋、大円筋はよく目立つのでしっかりと覚えておこう。

小円筋

起始は肩甲骨後面の外側縁。

停止は上腕骨の大結節下部、肩関節包。

小円筋

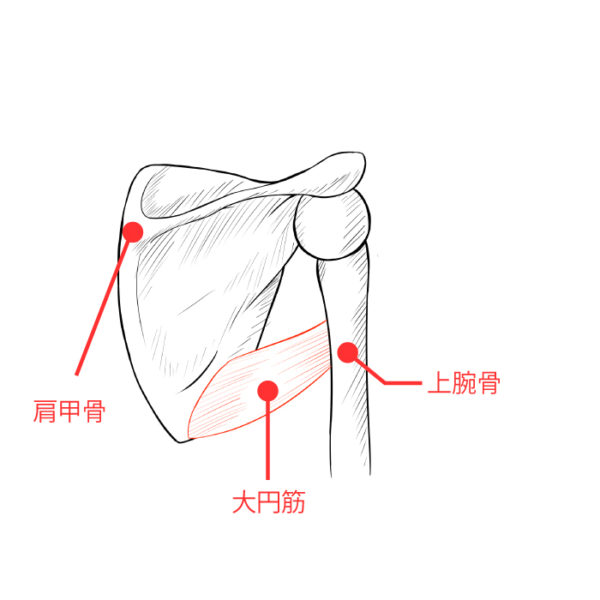

大円筋

大円筋は小円筋の下部にある筋肉。

肩甲骨の下角部から始まり、上腕骨小結節稜に繋がっています。

肩関節の内転、内旋、伸展動作の働きがあります。

大円筋は広背筋と同じような働きがあります。

ちなみに大円筋は内旋、小円筋は外旋と働きがことなります。

大円筋

大円筋

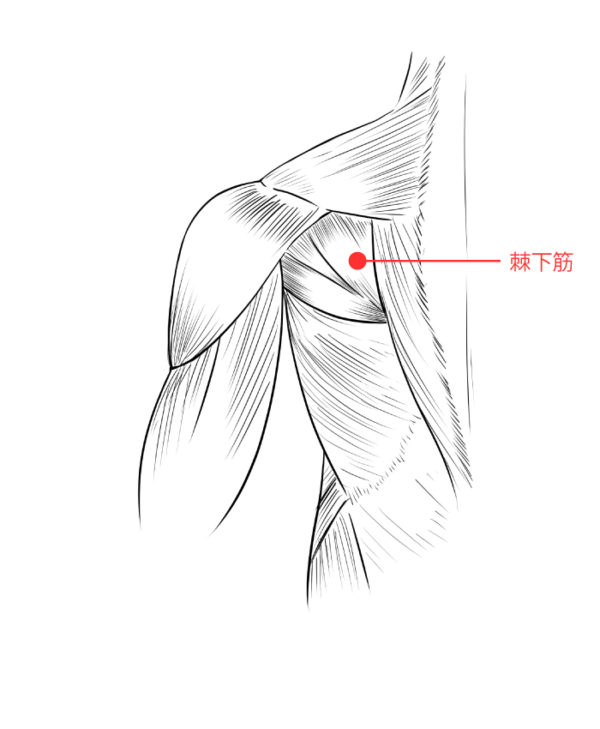

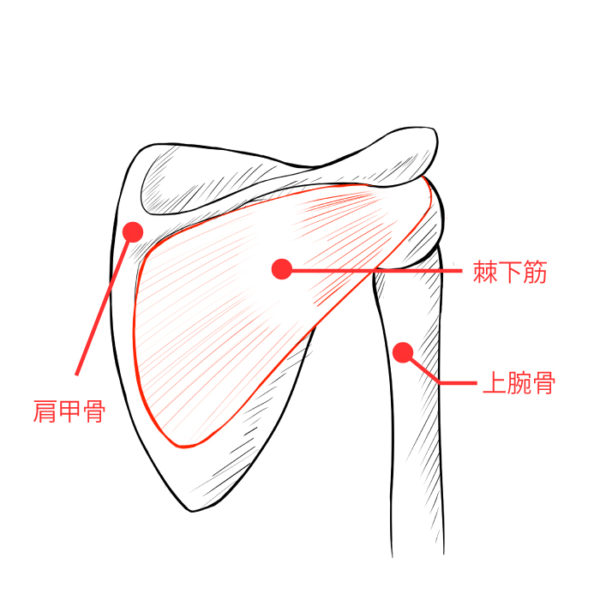

棘下筋

棘下筋は僧帽筋、そして広背筋の間から見える筋肉。

しかしその存在感はかなりある筋肉です。

これを描かずして背中を語ることなんて出来ません。

棘下筋は肩甲骨から始まり、上腕骨の上部に繋がっています。

棘下筋

棘下筋

このように背面の主な筋肉を覚えておくと、筋肉の構造と体の表面の描き方がリンクしてくるでしょう。

いざ背中を描くことになってもかっこよく描くことが出来るようになります。

まずは筋肉の名前を憶えていくとどこのどんな筋肉だったのか覚えやすくなります。

その次に実際に模写をしていきましょう。